L’histoire connue de Rungis remonte à plus de 6500 ans. La documentation historique disponible ainsi que les fouilles archéologiques effectuées ont permis de reconstituer de nombreuses pages de l'histoire de notre commune.

L'histoire de Rungis

Au néolithique, il y a 6500 ans, la présence d’agriculteurs implantés à Rungis est avérée grâce aux fouilles des Antes où les bracelets en schiste côtoyaient des fours de potiers, des silos à céréales, et l’emplacement de grandes maisons communes, l’habitat habituel à l’époque.

Du temps des gaulois « Parisii », au IIIe siècle avant notre ère, alors que des traces d’habitats modestes prouvent la permanence d’une population locale à Rungis, un guerrier celte y est enterré avec ses armes.

En savoir plus sur le guerrier celte (PDF, 263 ko)

Au temps des Romains, la construction d’une rigole de canalisation des eaux de Rungis pour alimenter l’aqueduc de Lutèce au IIe siècle après JC souligne l’une des principales richesses de la commune : ses sources. La présence d’une villa romaine confirme leur implantation dans la commune. Certains avancent l’hypothèse que le nom de Rungis, unique en France, viendrait de la déformation du nom d’un romain dénommé « Rugiacum ».

Au Haut-Moyen-Âge, une communauté agricole de taille significative est implantée dans la zone du Lagué et de Montjean Est.

Après l’an mille, au Moyen-âge central, les riches terres de la commune de Rungis sont majoritairement exploitées par 3 entités religieuses parisiennes : l’abbaye Sainte Geneviève au mont, l’Hotel Dieu et le Chapitre* de Notre-Dame.

* Collège de clercs (religieux ou laïcs) appelés chanoines, en charge pour l’essentiel du domaine liturgique de la cathédrale et éventuellement de conseil et d’assistance auprès de l’évêque.

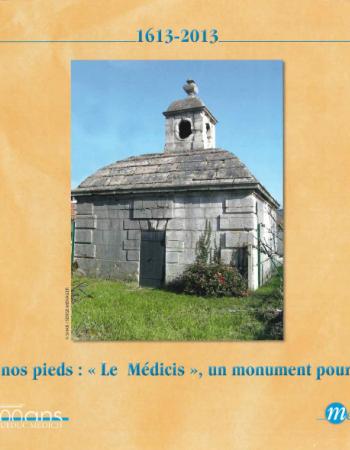

En 1613, le roi Louis XIII vient poser la 1re pierre de l’aqueduc Médicis voulu par Henri IV pour alimenter les Parisiens en eau potable après un parcours de 13 km.

En savoir plus : Rungis vu par l’historien Jean Lebeuf (1687-1760) vers 1758 (PDF, 133 ko)

La révolution de 1789 n’affecte guère la vie des Rungissois qui suivent le mouvement général.

Durant la guerre de 1870, la population de Rungis se réfugie à Paris avec son cheptel. Des réunions du Conseil Municipal de Rungis se tiendront au 125 boulevard Magenta à Paris. La commune de Rungis elle-même restera au sud des principales batailles, dont celles de L’Hay-Les-Roses et servira de cantonnement aux Prussiens. A leur retour, les Rungissois trouveront un village dévasté par les troupes qui avaient occupés les bâtiments pendant le siège de Paris. De nombreux décès seront à déplorer durant cette période ; vraisemblablement en raison des conditions de vie difficiles et d’un hiver rigoureux. Au recensement de 1866, Rungis compte 257 habitants. En 1872 ils ne seront plus que 220.

Durant la guerre de 1914-18, la commune de Rungis, comme le reste de la France, fournit un important contingent de soldats et en perd un grand nombre. Le monument aux morts de la commune, érigé en 1920, recense 10 morts pour la France pour une population de 265 habitants en 1911.

En savoir plus sur la guerre de 1914-1918 et Rungis

Durant la guerre de 1939-45, Rungis connait un quotidien voisin de celui de beaucoup de communes situées hors des principaux champs de bataille. La résistance y est présente. Compte tenu de la taille de la commune, 518 habitants en 1936, ses résistants sont le plus souvent rattachés à des groupes de communes voisines. Le plus illustre de ces résistants est Lucien Grelinger, arrêté en juin 1944 et déporté au camp de concentration de Buchenwald où il décèdera en mars 1945. Son épouse, Berthe, deviendra maire de Rungis en 1945 (l’une des premiers maires en France). Rungis a été libérée par la 2e division blindée le 24 août 1944. Les combats y font deux morts : le sergent Georges Vuillefroy de Silly et le soldat Ali Djermouni tués par un sniper.

En savoir plus sur la Libération de Rungis le 24 août 1944

Au XXe siècle, Rungis se métamorphose avec, en 1928, le lotissement de la plus grande partie du parc du « Château », la Mairie d’honneur actuelle. Il représente une grande partie du Rungis actuel puisqu’il englobe l’espace compris entre la rue Ste Geneviève et la rue de la Grange au sud, la voie au lard à l’ouest, l’aqueduc Médicis au nord et à l’est, la ruelle de la rivière et la rue de la Pirouette.

En savoir plus sur le projet de transformation de Rungis en ville moderne en 1933 (PDF, 4,76 Mo).

Puis, après-guerre, viendra la construction d’immeubles d’habitation, du MIN de Rungis inauguré en 1969 et dans les années 70 la zone de la SILIC devenue ICADE et la zone SOGARIS (gare routière). Désormais située au carrefour de grandes infrastructures, l’aéroport d’Orly, l’autoroute A6 puis l’A 86, la commune accueille le second parc d’activité d’Ile-de-France. Sa population passe de 280 habitants en 1921 à 690 en 1954, puis à 1851 en 1962 et à 5424 en 1999 après la construction du quartier des Antes.

Aujourd’hui, avec près de 6000 habitants, Rungis reste l’une des plus petites communes du Val-de-Marne du point de vue démographique mais aussi l’un des plus importants pôles d’activité du département avec près de 30 000 emplois sur son territoire.

Un patrimoine riche

L’Aqueduc Médicis et ses trois regards (inscrits en 1988 sur la liste des monuments historiques et classés monuments historiques en totalité en 1991)

Le début du XVIIe siècle voit la construction de l'aqueduc des eaux de Rungis voulu par Henri IV pour alimenter Paris en eaux de sources et construit sur ordre de Marie de Médicis. Il débute au « carré des eaux » sous le stade Lucien Grelinger et parcourt 13 Km pour rejoindre Paris. C’est le plus grand monument historique sous-terrain de France.

Trois regards sont encore visibles de nos jours : le N°1 dans la rue du Belvédère, le N°2 sur la promenade de l’Aqueduc et le 3e, souvent ignoré car sans N° petite voie des Fontaine à l’angle du stade Lucien Grelinger. La SHAR (Société Historique et Archéologique de Rungis) propose parfois des visites guidées.

En savoir plus :

La statue du guerrier celte

Cette sculpture de François Lavrat se situe dans le parc de la couture, près de la Colline Cacao. Elle représente le guerrier celte dont la sépulture a été trouvée par hasard en 1967 par des Rungissois ayant creusé dans leur jardin de la rue du Marché. Ce squelette, datant du IIIe siècle avant Jésus-Christ, possédait encore ses objets de parure et ses armes en fer. Il fut l’un des sujets principaux de l’exposition « Lutèce - Paris de César à Clovis » au musée Carnavalet en 1984 et 1985.

La Mairie d’honneur

Le « Château de Rungis » ou « Rendez-vous de chasse de Richelieu » ou « Château Richelieu » apparaît sur un plan de Rungis de 1632 au sein d’un vaste parc.

A-t-il appartenu au Cardinal de Richelieu auquel les historiens attribuent 2 maisons à Rungis ? Le fait qu’il a été aumônier de Marie de Médicis avant d’être ministre de Louis XIII et qu’il les a côtoyés à l’époque de la construction de l’aqueduc rend cette hypothèse vraisemblable.

Le 1er propriétaire connu au travers d’actes notariés est Louis Marie de Maulnorry qui l’acquit en 1690 en même temps que le fief Rungissois de l’Hôtel-Dieu de Paris. De nombreux autres propriétaires se sont succédés dans ce "Château", dont le grand architecte Edme Verniquet (1727-1884) à l’origine notamment du 1er plan précis de Paris. Une partie du château sera détruite vers 1840.

Acquis par la ville en 1974, il devint la Mairie à partir de 1981 après d’important travaux, puis Mairie d’honneur lorsque les services municipaux administratifs furent transféré en face en 1993. De son parc, il ne reste qu’une faible partie, la majorité du domaine ayant été lotie à la fin des années 1920.

Eglise Notre-Dame de l’Assomption (Inscrite en 1999 sur la liste des monuments historiques)

Inaugurée en 1909, l’église a été construite en béton armé, basé sur l’utilisation de pièces de charpente séparées et de panneaux de remplissage. Cette méthode de construction était avant-gardiste pour l’époque.

Eglise Notre-Dame

L’ancienne église de Rungis, dont il ne reste que la base du clocher construit à la fin du XIIe début XIIIe siècle, a été très remaniée au XVIIIe siècle. La nef avait dû être détruite en 1914 et le clocher en 1925 en raison de risques d’effondrement.

Chapelle du prieuré

En 1958, l'ancienne bergerie de la ferme de M. Thirouin est transformée en chapelle par le percement d'ouvertures et l'adjonction d'un clocher avec son campanile. Son clocher abrite la cloche de l’ancienne église Notre-Dame. Cette cloche fondue en 1551 a été baptisée Noël, elle porte une effigie de Sainte Barbe.

Grange Sainte-Geneviève et Bergerie

L'Abbaye Sainte Geneviève au Mont (aujourd’hui détruite et qui était située près du Panthéon) possédait à Rungis les biens que lui avait donnés en 1124 Louis VI Le Gros, roi de France, comprenant la ferme et ses terres. Au moment de l'achat de la ferme par la commune, en 1985, la grange Ste Geneviève et la Bergerie qui faisaient partie de cette ferme, étaient en piteux état : les trous dans les toitures de la grange et de la bergerie laissaient apparaitre la charpente à de nombreux endroits, permettant à la végétation de pousser à l'intérieur des bâtiments. En 1980, un travail important de restauration a été effectué par des compagnons maçons et charpentiers. De nos jours, ces salles municipales sont utilisées régulièrement pour différentes manifestations ou activités.

Le quartier du nouveau conservatoire et de l'ancienne Ferme de Rungis

Le nouveau conservatoire de Rungis inauguré en 2024 est installé principalement sur le site de l'ancienne grande ferme de Rungis, symbole de l'histoire agricole millénaire de la commune et sur l'emplacement de la 1re mairie-école de Rungis.

En savoir plus sur le quartier du nouveau conservatoire et l'ancienne ferme

Personnalités qui ont marqué l'histoire de Rungis

RICHELIEU (Le cardinal de) (1585-1642)

Le Cardinal de Richelieu avait à Rungis deux maisons de campagne : probablement le Château de Rungis, actuelle mairie d’honneur, et celui occupé un temps par la famille Barbecot aujourd’hui remplacé par la résidence du parc. Il fit cadeau de l’une des deux (probablement la seconde) à l’un de ses protégés, le poète Guillaume Colletet.

Guillaume COLLETET (1598-1659)

Guillaume Colletet est un poète et essayiste français, né et mort à Paris. Appartenant au groupe littéraire des Illustres Bergers, il fait partie des premiers membres de l'Académie française et occupait le fauteuil N° 40. Ami de Richelieu, il se vit offrir par celui-ci une maison à Rungis. Il y acheta également divers biens immobiliers entre 1645 et 1650.

Edme VERNIQUET (1727 – 1804)

Architecte français qui construisit de nombreux monuments et ouvrages d'art. Il porta notamment le titre d’Architecte des Jardins du Roi (actuellement Jardin des Plantes) et réalisa le premier plan exact de Paris. Il racheta le fief de la Grange Ste Geneviève en 1783 et vécut dans le « château de Rungis », aujourd’hui Mairie d’honneur.

Antoine GEVAUDAN (1746-1826)

Homme politique français, il possédait sur notre commune la propriété sur laquelle a été bâtie la résidence du Parc et était propriétaire de nombreux terrains à Rungis. Banquier, Antoine Gévaudan devient entrepreneur des charrois de l'armée puis administrateur des messageries royales, qui possèdent alors le monopole des transports publics en France. Il a été député de la Seine de 1822 à 1824, siégeant dans la majorité soutenant les ministères de la Restauration.

Jeanne-Françoise THEVENIN dite Mademoiselle DEVIENNE (1763-1841)

Sociétaire de la Comédie Française. Elle vécut avec son mari Antoine Gévaudan dans la propriété désormais détruite située en lieu et place de la résidence du Parc. Son succès au sein de la troupe des comédiens de Bruxelles, sous le nom de Devienne, lui valut son entrée à la Comédie Française, où elle parut, le 7 avril 1785. Elle joua successivement les rôles les plus brillants de l’emploi des soubrettes. A sa mort, elle légua 500 francs à la commune.

Fortuné DURAND DE MONESTROL (1809-1874)

Dit « Le Potier de Rungis » dont la passion d’arcaniste (spécialiste de la cuisson des faïences) permit de faire retentir le nom de la commune de Rungis dans les grandes expositions internationales d’art au XIXe siècle et dans les ouvrages qui traitaient de faïence et de porcelaine.

Eugène BELGRAND (1810-1878)

Eugène Belgrand est sans conteste le principal historien des « Eaux de Rungis ». Polytechnicien et ingénieur diplômé de l’École des ponts et chaussées, Eugène Belgrand a connu une carrière dominée par la science de l’"hydrologie" dont il inventa le nom. Il participa à la rénovation de Paris mise en œuvre par le Baron Haussmann, notamment à la direction de Eaux et des égouts de Paris. Il eut notamment en charges l’approvisionnement en eau de la capitale et la conception d’un réseau d’évacuation des eaux usées de 600 km, le plus grand réseau d’égout au monde à son achèvement en 1924. Dans le cadre de ses missions, il réalisa notamment entre 1867 et 1874 l’aqueduc de la Vanne qui traverse la commune de Rungis. C'est au titre de ses études préliminaires qu'il est devenu notre principale source d'information sur les aqueducs de Rungis.

Marc SANGNIER (1873 - 1950)

Journaliste et homme politique français créateur de la revue « Le sillon ». Son père, Félix Sangnier, avait acheté un pavillon rue de l’Hôtel-Dieu à l’emplacement actuel de l’accueil de loisirs Médicis-Chantou. Son beau-frère, le Marquis de Chènevière, louait le château, mairie d’honneur actuelle et a financé le clocher de la nouvelle église de Rungis. C’est M. Félix Sangnier qui a offert les cloches et les avait baptisées du nom de ses trois petits-enfants, Madeleine, Joseph et Bernadette.

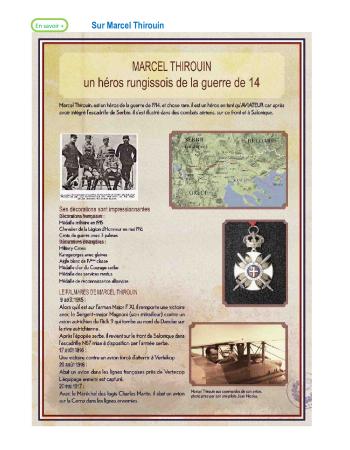

Marcel THIROUIN (1884-1969)

Bienfaiteur de la commune de Rungis dont il fut maire adjoint de 1923 à 1944, Marcel Thirouin était propriétaire de la ferme ayant appartenu au Chapitre de Notre-Dame de Paris, site du nouveau conservatoire. Il est enterré avec sa femme et ses beaux-parents dans la Chapelle St Grégoire. Aviateur pendant la guerre de 14-18, il en fut un héros sur différents fronts et obtint de nombreuses médailles. Il possède sa place à l’entrée est du village.

René BEZIAU (1895-1974)

Dit René Rungis, a été compositeur et chef d'orchestre. En 1913, son père acquiert le « château de Rungis », actuelle Mairie d’honneur. L’avenue Marcel qui longe une partie du parc de l’ancien château de Rungis, fait référence à Marcel Béziau (1891-1918), son frère, lui aussi musicien, tué pendant la Première Guerre mondiale.

Berthe BOISSET, épouse GRELINGER (1898-1998)

En savoir plus sur Berthe Boisset épouse Grelinger

Maire de Rungis de 1945 à 1953, l’une des premières femmes à occuper cette fonction. Née le 19 septembre 1898 à Paris et décédée à Rungis en 1998, elle est la veuve de Lucien Grelinger, héros de la Résistance rungissoise.

Lucien GRELINGER (1902-1945)

En savoir plus sur Lucien Grelinger

Arrivé à Rungis en 1935, Lucien Grelinger était un grand sportif et fut médaillé à ce titre en 1937 par le gouvernement. Il s’est notamment illustré dans le domaine du cyclisme et du motocyclisme comme coureur et entraîneur. Il a été l’un des initiateurs du polo-vélo en France et a participé aux Spartakiades (1) de Moscou en 1928.

Mobilisé en 1938, il est victime d’un accident en 1939. Il sera réformé et rentre chez lui à Rungis en janvier 1940 avec une invalidité de 85%.

Il rentrera dans la résistance sous le nom de SUDA en novembre 1941 et rejoignit en 1943 le groupe du colonel Léoni qui couvrait la banlieue sud de Paris. Dénoncé à la Gestapo, il sera déporté en août 1944 en Allemagne et mourra de mauvais traitements dans le camp de Buchenwald le 25 mars 1945.

En hommage à son héroïsme et à ses exploits sportifs, la commune de Rungis a donné son nom en 1945 à l’ancienne avenue « de la Mairie » où il habitait et en 1962 au stade municipal.

(1) Jeux organisés par l’URSS manifestant l'opposition du sport ouvrier au sport bourgeois et notamment aux Jeux olympiques ».

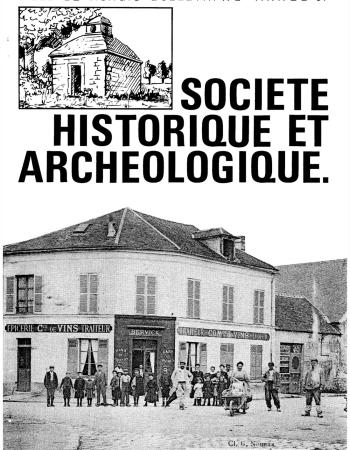

Société historique et archéologique de Rungis (SHAR)

Cette page a été conçue avec la SHAR, une association rungissoise qui valorise l'histoire et le patrimoine de la Ville de Rungis.

Contact : shar [point] rungis gmail [point] com (shar[dot]rungis[at]gmail[dot]com)

gmail [point] com (shar[dot]rungis[at]gmail[dot]com)